逆流性食道炎

逆流性食道炎とは | 奈良市の江川内科消化器内科医院

逆流性食道炎とは

-

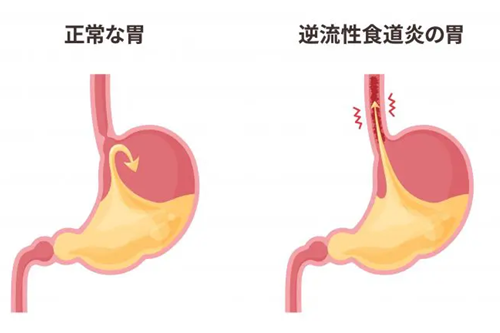

逆流性食道炎は、胃液や食べ物が食道に逆流して炎症を引き起こす病気です。

この逆流によって食道粘膜が胃酸にさらされ、赤みやただれなどの炎症が起こります。

その結果、胸やけや胸の痛みなどの症状が現れます。

かつては日本人にはあまり見られない病気でしたが、最近では食生活の変化などにより患者数が増加しています。

逆流性食道炎の原因

逆流性食道炎の原因は、胃酸の分泌量の増加や胃酸の逆流が起こりやすい要素に関連しています。

胃酸分泌の増加を引き起こす要因

食生活の変化が挙げられます。日本でも欧米型の食生活が広まり、肉を多く摂取する傾向があります。

肉は消化に胃酸を多く必要とするため、胃酸分泌量の増加につながりやすくなります。

また、脂肪分やたんぱく質の多い食事、過食、アルコール、炭酸飲料も胃酸分泌増加の要因となります。

ピロリ菌感染率の低下

ピロリ菌感染が放置されると、胃の粘膜が収縮し、結果的に胃酸の分泌が低下します。

日本では衛生環境の向上やピロリ菌に対する除菌治療の普及により、ピロリ菌感染の割合が大幅に減少しています。

この感染率の低下に伴い、胃酸の過剰分泌が増加する傾向にあると考えられます。

胃酸の逆流が起こりやすくなる要因

加齢や姿勢の変化により、腹圧が上昇し、胃酸の逆流が起こりやすくなります。

また、食後すぐに横になる習慣や肥満体型も胃酸の逆流を促進します。

さらに、食道裂孔ヘルニアなどの病態も逆流性食道炎の要因となります。

逆流性食道炎の症状

逆流性食道炎の症状は様々です。一部の方は症状を感じないこともありますが、一般的には以下のような症状が挙げられます。

胸やけ

胃液や他の消化液が食道に逆流し、胸やけや胸部の圧迫感を引き起こします。

呑酸

酸っぱい液体が口まで戻ってきてゲップを誘発することがあります。

口内炎やのどの痛み

逆流した胃液によって口やのどの内部が炎症を起こし、飲み込みが難しくなったり、声がかすれたり、口内炎が生じることがあります。

咳

逆流した胃液がのどや気管支を刺激し、慢性的な咳を引き起こすことがあります。

その他 胸部の不快感や違和感、のどの違和感など、さまざまな症状が現れることがあります。

逆流性食道炎の検査・診断

逆流性食道炎の検査・診断では、まず患者さんの自覚症状を詳細に把握するために問診を行います。その後、胃内視鏡検査(胃カメラ検査)を行い、食道の状態を直接確認します。

問診では、患者さんの症状や不快感、食事摂取時の異常などを詳細に尋ねることが重要です。

胃内視鏡検査(胃カメラ検査)では、食道の内部を観察し、炎症の程度や範囲を評価します。

また、他の病気との鑑別も行います。必要に応じて、食道から組織を採取して病理検査を行うこともあります。

逆流性食道炎の治療

治療には生活指導、薬物療法などがあります。

生活指導では、食後すぐに横にならないようにしたり、前かがみの姿勢を避けることで逆流しにくくなります。

また、逆流を引き起こしやすい食品や飲み物を制限することも重要です。

具体的には、アルコール、コーヒー、炭酸飲料、たばこ、油もの、甘いもの、酸っぱい食品などが挙げられます。

薬物療法では、胃酸の分泌を抑制する薬や、胃や食道の運動を促進する薬、食道や胃の粘膜を保護する薬が使用されます。

特に、胃酸の分泌を抑制する薬は効果が高く、治療の中心となります。

また、異なる薬剤を組み合わせて使用することで、治療効果を向上させることができます。

治療方針は患者さんの症状や疾患の重症度に応じて個別に決定されます。

消化器疾患でお困りごとは当院へ

-

奈良市の江川消化器内科医院は、ひとりでも多くの患者さんの病気の早期発見・治療し、健康で充実した人生をサポートする医療機関を目指しております。

日本内科学会認定内科専門医、日本消化器内視鏡学会指導医・専門医の医師が、丁寧かつ正確に診断を行い、適切な治療を行います。消化器の症状でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。